I

Керетский пейзаж

I

Керетский пейзаж

Сегодня село Кереть считается «упразднённым». Первое упоминание этого поморского селения – 1542 год, с тех пор оно пережило и карательные погромы Ивана Грозного, и разорения финских партизан в русско-шведской войне, и пожар от рук шведов, и, спустя век, высадку англичан в Крымскую войну. Сломать поморскую Кереть внешним давлением не получалось на протяжении столетий, но с течением истории она сама стала «мельчать».

Сегодня село Кереть считается «упразднённым». Первое упоминание этого поморского селения – 1542 год, с тех пор оно пережило и карательные погромы Ивана Грозного, и разорения финских партизан в русско-шведской войне, и пожар от рук шведов, и, спустя век, высадку англичан в Крымскую войну. Сломать поморскую Кереть внешним давлением не получалось на протяжении столетий, но с течением истории она сама стала «мельчать».

| – О нашей поездке узнал мой родственник, историк: «В Керети? Мы были там в конце 60-х, тогда уже ничего не было!» – перекрикивала гул мотора Наталья Леонидовна, – Я прочитала душераздирающую историю этой Керети, и по телефону одна из организаторов экспозиции по Коргуеву рассказала, как оно все заглохло. Спросила её, как так вышло, если в начале века была такая красота, тысяча дворов. Это огромные масштабы для такого странного по логистике места! |

| – О нашей поездке узнал мой родственник, историк: «В Керети? Мы были там в конце 60-х, тогда уже ничего не было!» – перекрикивала гул мотора Наталья Леонидовна, – Я прочитала душераздирающую историю этой Керети, и по телефону одна из организаторов экспозиции по Коргуеву рассказала, как оно все заглохло. Спросила её, как так вышло, если в начале века была такая красота, тысяча дворов. Это огромные масштабы для такого странного по логистике места! |

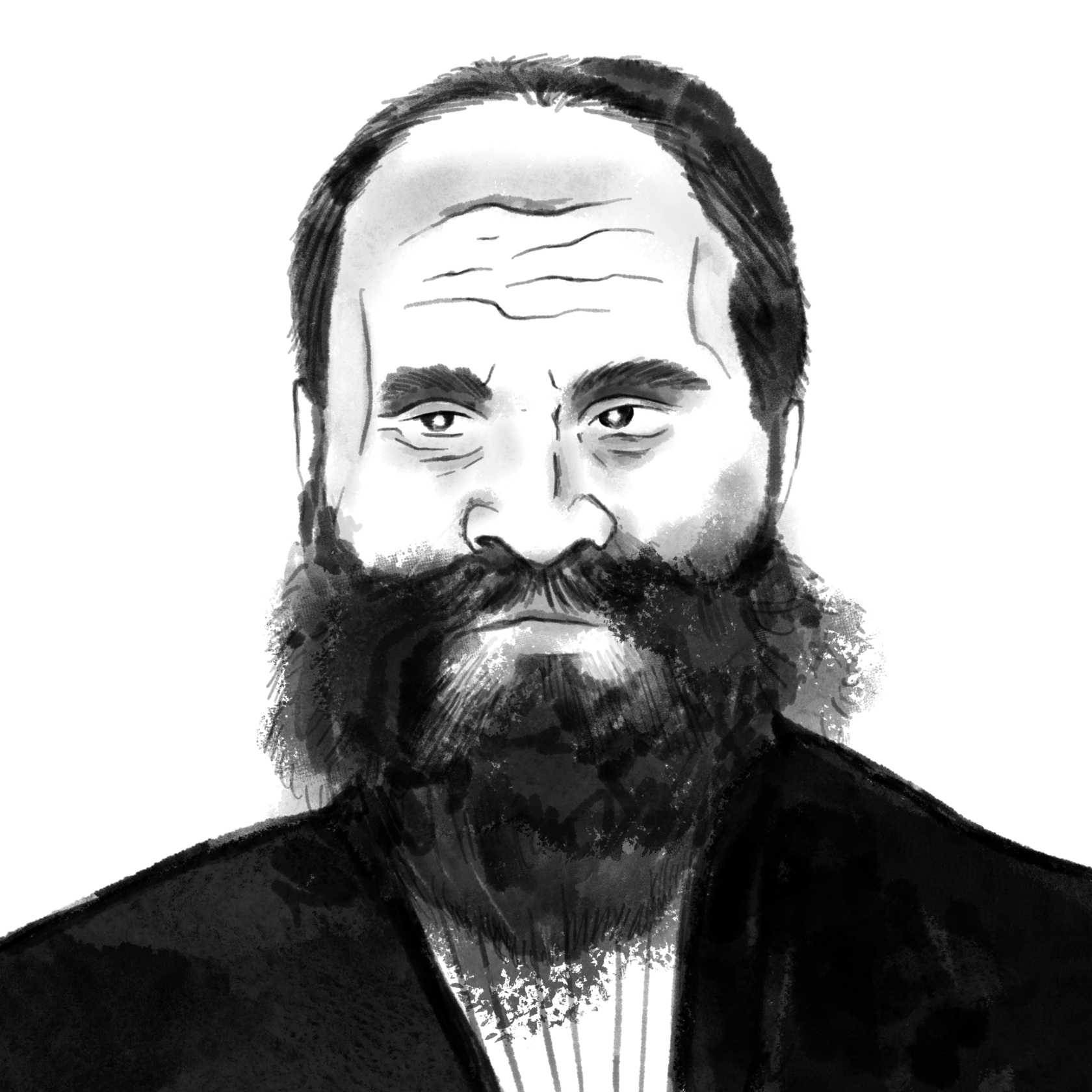

Матвей Коргуев (1883 – 1943)

Матвей Коргуев – уроженец Керети, поморский сказитель. Он умело рассказывал и лубочные повести, и богатырские былины, романтические новеллы, волшебно-фантастические сказки, веселые анекдоты и карельские руны.

Коргуев владел карельским языком и даже мастерски пел ёйги*, однако не умел читать, рассказывая множество историй по памяти. Фольклорист А.Н.Нечаев записал 115 сказок Коргуева, составивших двухтомный сборник «Сказки карельского Беломорья». «Сказки Коргуева — это зачастую сложное, искусное переплетение нескольких сказочных мотивов и сюжетов. В них нашли отражение северная природа, быт рыбака, крестьянина, охотника» — отмечают

*жанр карельского фольклора,

вокально-поэтическая импровизация

вокально-поэтическая импровизация

составители Карельской энциклопедии. После публикации сборника Коргуева стали приглашать с выступлениями в большие города. В 1938 году его принимают в Союз писателей СССР. Во время Великой Отечественной войны он часто ездил на фронт и выступал перед бойцами. Умер известный сказитель в 1943 году, в возрасте 59 лет. Похоронен Матвей Михайлович на лесном кладбище в Керети.

Матвей Коргуев (1883-1943)

Матвей Коргуев – уроженец Керети, поморский сказитель. Он умело рассказывал и лубочные повести, и богатырские былины, романтические новеллы, волшебно-фантастические сказки, веселые анекдоты и карельские руны.

Коргуев владел карельским языком и даже мастерски пел ёйги*, однако не умел читать, рассказывая множество историй по памяти. Фольклорист А.Н.Нечаев записал 115 сказок Коргуева, составивших двухтомный сборник «Сказки карельского Беломорья». «Сказки Коргуева — это зачастую сложное, искусное переплетение нескольких сказочных мотивов и сюжетов. В них нашли отражение северная природа, быт рыбака, крестьянина, охотника» — отмечают составители Карельской энциклопедии.

После публикации сборника Коргуева стали приглашать с выступлениями в большие города. В 1938 году его принимают в Союз писателей СССР. Во время Великой Отечественной войны он часто ездил на фронт и выступал перед бойцами. Умер известный сказитель в 1943 году, в возрасте 59 лет. Похоронен Матвей Михайлович на лесном кладбище в Керети.

*жанр карельского фольклора, вокально-поэтическая импровизация

Коргуев владел карельским языком и даже мастерски пел ёйги*, однако не умел читать, рассказывая множество историй по памяти. Фольклорист А.Н.Нечаев записал 115 сказок Коргуева, составивших двухтомный сборник «Сказки карельского Беломорья». «Сказки Коргуева — это зачастую сложное, искусное переплетение нескольких сказочных мотивов и сюжетов. В них нашли отражение северная природа, быт рыбака, крестьянина, охотника» — отмечают составители Карельской энциклопедии.

После публикации сборника Коргуева стали приглашать с выступлениями в большие города. В 1938 году его принимают в Союз писателей СССР. Во время Великой Отечественной войны он часто ездил на фронт и выступал перед бойцами. Умер известный сказитель в 1943 году, в возрасте 59 лет. Похоронен Матвей Михайлович на лесном кладбище в Керети.

*жанр карельского фольклора, вокально-поэтическая импровизация

До станции Чупа – ближайшего к Керети железнодорожного топонима, мы добрались плацкартом за 10 часов. В сам посёлок от одноименной станции брели пешком несколько километров, отбиваясь от комаров. На диктофонных записях их жужжание складывалось в сплошной гул.

Ко всеобщему удивлению, в Чупе нас ждали чистые улицы с новыми лавочками, яркие сайдинговые домики, чистый хостел, продуктовые магазины известных сетей и, самое удивительное, постоянно открывающаяся дверь библиотеки.

Ко всеобщему удивлению, в Чупе нас ждали чистые улицы с новыми лавочками, яркие сайдинговые домики, чистый хостел, продуктовые магазины известных сетей и, самое удивительное, постоянно открывающаяся дверь библиотеки.

До станции Чупа – ближайшего к Керети железнодорожного топонима, мы добрались плацкартом за 10 часов. В сам посёлок от одноименной станции брели пешком несколько километров, отбиваясь от комаров. На диктофонных записях их жужжание складывалось в сплошной гул.

Ко всеобщему удивлению, в Чупе нас ждали чистые улицы с новыми лавочками, яркие сайдинговые домики, чистый хостел, продуктовые магазины известных сетей и, самое удивительное, постоянно открывающаяся дверь библиотеки.

Ко всеобщему удивлению, в Чупе нас ждали чистые улицы с новыми лавочками, яркие сайдинговые домики, чистый хостел, продуктовые магазины известных сетей и, самое удивительное, постоянно открывающаяся дверь библиотеки.

Наталья Леонидовна продолжала:

– Чупинцы рассказывают, что в 30-е годы, когда здесь построили лагеря, керетчане стали друг на друга доносить. Мужиков начали вывозить. Не вывозили только тех спецов, от которых жизнь зависела. Это стало первым ударом. А вторым ударом стало то, что, если верить местным старожилам, после Великой Отечественной вернулись в село три мужика. Три… Ой, мы почти приехали!

– Чупинцы рассказывают, что в 30-е годы, когда здесь построили лагеря, керетчане стали друг на друга доносить. Мужиков начали вывозить. Не вывозили только тех спецов, от которых жизнь зависела. Это стало первым ударом. А вторым ударом стало то, что, если верить местным старожилам, после Великой Отечественной вернулись в село три мужика. Три… Ой, мы почти приехали!

Наталья Леонидовна продолжала:

– Чупинцы рассказывают, что в 30-е годы, когда здесь построили лагеря, керетчане стали друг на друга доносить. Мужиков начали вывозить. Не вывозили только тех спецов, от которых жизнь зависела. Это стало первым ударом. А вторым ударом стало то, что, если верить местным старожилам, после Великой Отечественной вернулись в село три мужика. Три… Ой, мы почти приехали!

– Чупинцы рассказывают, что в 30-е годы, когда здесь построили лагеря, керетчане стали друг на друга доносить. Мужиков начали вывозить. Не вывозили только тех спецов, от которых жизнь зависела. Это стало первым ударом. А вторым ударом стало то, что, если верить местным старожилам, после Великой Отечественной вернулись в село три мужика. Три… Ой, мы почти приехали!

Буханка (их в Чупе я увидела, кажется, больше, чем за всю жизнь до этого), везущая нас к точке назначения, начала быстрее ехать с горки. В пути мы ловили проблеск каждой речушки, ведущей через лес к тайне Белого моря. Чем дальше от города, тем они становились своевольнее, с рвущимся течением. И вот, наконец, по правому борту открылся вид на Кереть – широкую реку, шумящую своими порогами. За ней в оконном проёме из зелени вынырнули, как грибы, посеревшие от времени редкие крыши, пропускавшие через себя солнечные лучи. На пригорке близ самой бурной части реки поднялась вертикаль церкви.

Буханка (их в Чупе я увидела, кажется, больше, чем за всю жизнь до этого), везущая нас к точке назначения, начала быстрее ехать с горки. В пути мы ловили проблеск каждой речушки, ведущей через лес к тайне Белого моря. Чем дальше от города, тем они становились своевольнее, с рвущимся течением. И вот, наконец, по правому борту открылся вид на Кереть – широкую реку, шумящую своими порогами. За ней в оконном проёме из зелени вынырнули, как грибы, посеревшие от времени редкие крыши, пропускавшие через себя солнечные лучи. На пригорке близ самой бурной части реки поднялась вертикаль церкви.

Наша машина выехала на расчищенную площадку напротив старенького дома и вагончика. На участке Павла, хозяина гостевого дома, шла стройка.

– Вам теперь во-он туда, – указал он на пригорок в стороне леса. В домике места на четверых, одноместный – трейлер. Воду можно брать из пластиковых кубов, чай кипятить на плитке газовой. Связи нет – только у одного оператора с того места ловит. Туалет? За домом тропинка к лесу…

– Вам теперь во-он туда, – указал он на пригорок в стороне леса. В домике места на четверых, одноместный – трейлер. Воду можно брать из пластиковых кубов, чай кипятить на плитке газовой. Связи нет – только у одного оператора с того места ловит. Туалет? За домом тропинка к лесу…

Наша машина выехала на расчищенную площадку напротив старенького дома и вагончика. На участке Павла, хозяина гостевого дома, шла стройка.

– Вам теперь во-он туда, – указал он на пригорок в стороне леса. В домике места на четверых, одноместный – трейлер. Воду можно брать из пластиковых кубов, чай кипятить на плитке газовой. Связи нет – только у одного оператора с того места ловит. Туалет? За домом тропинка к лесу…

– Вам теперь во-он туда, – указал он на пригорок в стороне леса. В домике места на четверых, одноместный – трейлер. Воду можно брать из пластиковых кубов, чай кипятить на плитке газовой. Связи нет – только у одного оператора с того места ловит. Туалет? За домом тропинка к лесу…

| Чего-чего, а домика с панорамным окном в скандинавском стиле увидеть здесь мы никак не ожидали. С Матвеем мы тут же застолбили икеевский диван с видом на реку. Справа виднелась деревянная церковь – храм Св. Георгия, новострой, хоть и смотрящийся вполне аутентично, расположился в черте старого фундамента. Когда-то здесь была и каменная церковь. Слева Кереть впадала в само Белое Море, упиралась в каменные острова, меж которых, возможно когда-то проплывал Святой покровитель моряков Варлаам Керетский. |

Чего-чего, а домика с панорамным окном в скандинавском стиле увидеть здесь мы никак не ожидали. С Матвеем мы тут же застолбили икеевский диван с видом на реку. Справа виднелась деревянная церковь – храм Св. Георгия, новострой, хоть и смотрящийся вполне аутентично, расположился в черте старого фундамента. Когда-то здесь была и каменная церковь. Слева Кереть впадала в само Белое Море, упиралась в каменные острова, меж которых, возможно когда-то проплывал Святой покровитель моряков Варлаам Керетский.

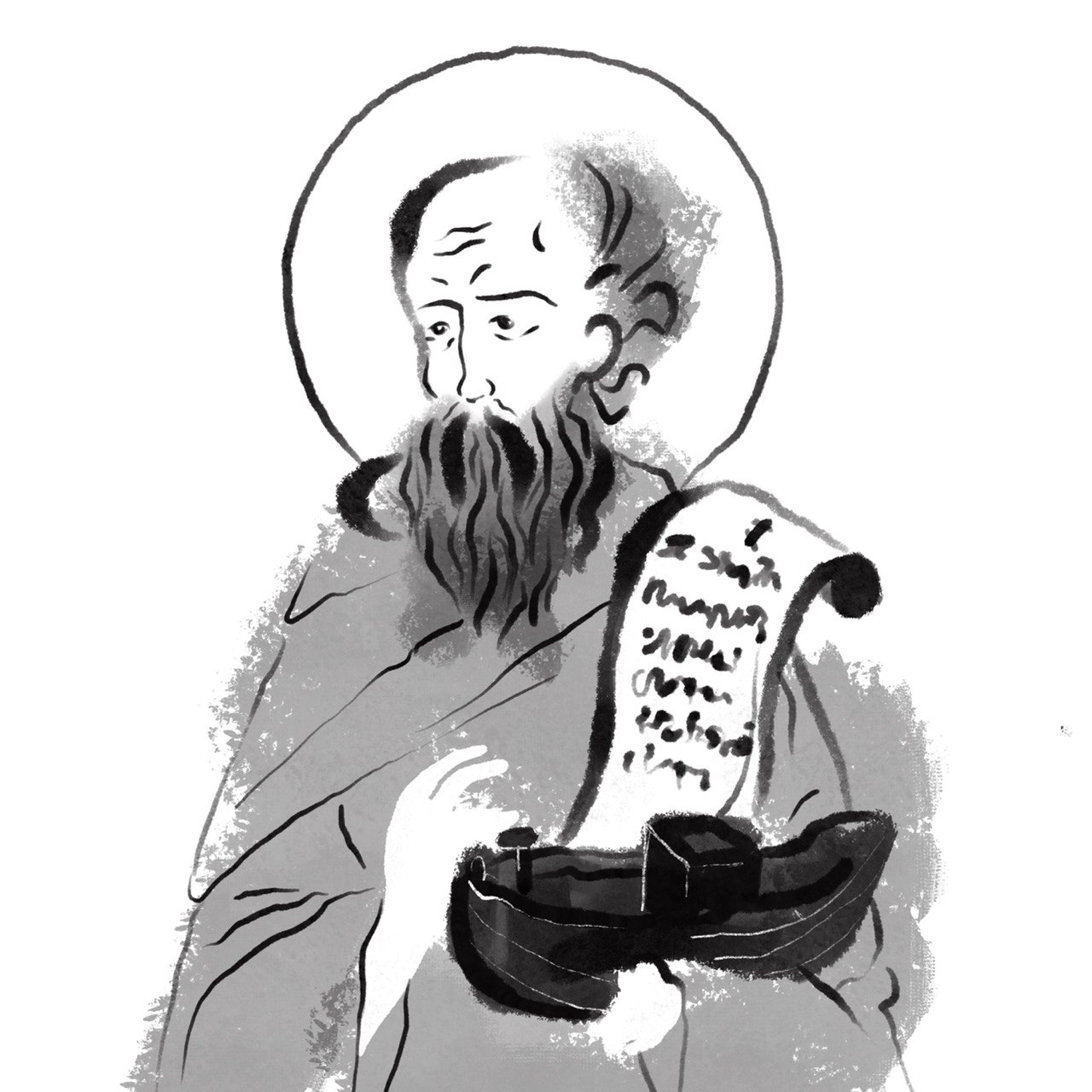

Варлаам Керетский

Варлаам Керетский – святой покровитель северных моряков, почитается в соборе Кольских и Карельских святых, канонизирован в 1903 году.

Согласно исследованию игумена Митрофана, «Преподобный Варлаам Керетский» кольский святой был ревностным противником язычества, которое процветало среди лопарей – коренного населения берегов Белого моря.

Своими молитвами преподобный Варлаам изгнал беса, жившего на Абрам-мысе и требовавшего от рыбаков жертвоприношений. Тот разгневался и пообещал отомстить священнослужителю.

Поворотным моментом в судьбе Варлаама стало убийство. По одной из версий, будущий святой убил собственную жену в порыве ревности, по другой – пытаясь изгнать из тела возлюбленной беса, быть может того самого, что обещал отплатить за собственное изгнание.

За покаянием Варлаам отправился к преподобному Феодориту. Тот наложил на убийцу необычную епитимию – возить гроб с телом жены в лодке, пока то не истлеет, от Керети до Колы и обратно. Плавание продлилось три года. За это время преподобный Варлаам успел стать легендой для моряков. Они особенно почитают святого за его чудо – молитву, изгоняющую морских червей, поедающих борта судов.

Самый ранний источник, фиксирующий историю жизни Варлаама Керетского – список «Повести о преподобном Варлааме Керетском» XVII века. Гораздо позже образ святого покровителя Белого Моря лег в основу произведений карельского писателя Дмитрия Новикова.

Согласно исследованию игумена Митрофана, «Преподобный Варлаам Керетский» кольский святой был ревностным противником язычества, которое процветало среди лопарей – коренного населения берегов Белого моря.

Своими молитвами преподобный Варлаам изгнал беса, жившего на Абрам-мысе и требовавшего от рыбаков жертвоприношений. Тот разгневался и пообещал отомстить священнослужителю.

Поворотным моментом в судьбе Варлаама стало убийство. По одной из версий, будущий святой убил собственную жену в порыве ревности, по другой – пытаясь изгнать из тела возлюбленной беса, быть может того самого, что обещал отплатить за собственное изгнание.

За покаянием Варлаам отправился к преподобному Феодориту. Тот наложил на убийцу необычную епитимию – возить гроб с телом жены в лодке, пока то не истлеет, от Керети до Колы и обратно. Плавание продлилось три года. За это время преподобный Варлаам успел стать легендой для моряков. Они особенно почитают святого за его чудо – молитву, изгоняющую морских червей, поедающих борта судов.

Самый ранний источник, фиксирующий историю жизни Варлаама Керетского – список «Повести о преподобном Варлааме Керетском» XVII века. Гораздо позже образ святого покровителя Белого Моря лег в основу произведений карельского писателя Дмитрия Новикова.

Варлаам Керетский

Варлаам Керетский – святой покровитель северных моряков, почитается в соборе Кольских и Карельских святых, канонизирован в 1903 году.

Согласно исследованию игумена Митрофана, «Преподобный Варлаам Керетский» кольский святой был ревностным противником язычества, которое процветало среди лопарей – коренного населения берегов Белого моря. Своими молитвами преподобный Варлаам изгнал беса, жившего на Абрам-мысе и требовавшего от рыбаков жертвоприношений. Тот разгневался и пообещал отомстить священнослужителю. Поворотным моментом в

Согласно исследованию игумена Митрофана, «Преподобный Варлаам Керетский» кольский святой был ревностным противником язычества, которое процветало среди лопарей – коренного населения берегов Белого моря. Своими молитвами преподобный Варлаам изгнал беса, жившего на Абрам-мысе и требовавшего от рыбаков жертвоприношений. Тот разгневался и пообещал отомстить священнослужителю. Поворотным моментом в

судьбе Варлаама стало убийство. По одной из версий, будущий святой убил свою жену в порыве ревности, по другой – пытаясь изгнать из тела возлюбленной беса, быть может того самого, что обещал отплатить за собственное изгнание. За покаянием Варлаам отправился к преподобному Феодориту. Тот наложил на убийцу епитимию – возить гроб с телом жены в лодке, пока то не истлеет, от Керети до Колы и обратно. Плавание продлилось три года. За это время преподобный Варлаам успел стать легендой для моряков. Они особенно почитают святого за его чудо – молитву, изгоняющую морских

червей, поедающих борта судов. Самый ранний источник, фиксирующий историю жизни Варлаама Керетского – список «Повести о преподобном Варлааме Керетском» XVII века. Гораздо позже образ святого покровителя Белого Моря лег в основу произведений карельского писателя Дмитрия Новикова.

Сквозь заросли мы пробирались к сизым срубам-призракам, забывшим о присутствии человека – не было внутри ни складов мусора, ни напольного орнамента из окурков, ни подростковой наскальной живописи. Только ветер ворошил крапиву и приносил морскую свежесть. Сложно было сопоставить в голове фотографии из прошлого века, изображающие оживленное село, и вид из 2022 года.

Сквозь заросли мы пробирались к сизым срубам-призракам, забывшим о присутствии человека – не было внутри ни складов мусора, ни напольного орнамента из окурков, ни подростковой наскальной живописи. Только ветер ворошил крапиву и приносил морскую свежесть. Сложно было сопоставить в голове фотографии из прошлого века, изображающие оживленное село, и вид из 2022 года.

из повести Виктора Пулькина «Добрая поветерь»

«Хорошо взглянуть на село наше с карбаса, как бежишь плесом под паруском. Вся Кереть в покосах – как дева в косах. Большие покосные поля, были и малые поженки. Стога и стожки частые. В страду сенокосную весь берег так говором и говорит. А по верху кряжа дикие травы, потом белые мхи, а там и боры темные»

из повести Виктора Пулькина «Добрая поветерь»

«Хорошо взглянуть на село наше с карбаса, как бежишь плесом под паруском. Вся Кереть в покосах – как дева в косах. Большие покосные поля, были и малые поженки. Стога и стожки частые. В страду сенокосную весь берег так говором и говорит. А по верху кряжа дикие травы, потом белые мхи, а там и боры темные»

Виктор Пулькин (1941-2008)

Карельский писатель Виктор Пулькин известен прежде всего как прозаик, этнограф, собиратель и знаток фольклорного наследия народов Русского Севера. Дарование Виктора Пулькина отличается впечатляющей многообразностью: известны работы Пулькина-иллюстратора, графика, знатока культуры деревянного зодчества, оратора и декламатора фольклорных произведений. Творчество Пулькина-писателя теснейшим образом сопряжено с традицией северного сказа. Среди его книг значительное место занимают сочинения, сложенных в поэтике традиционных фольклорных жанров: легенды, сказания, предания. Авторский стиль Виктора Пулькина замечателен удивительной созвучностью слова изустного и литературного. Писатель

воссоздает фольклорную фразеологию, специфические сказовые и песенные интонации, сохраняя мастерство рассказчика. Известны заслуги Пулькина-исследователя. В многочисленных экспедициях, вместе с профессором Н. А. Криничной (1938 – 2019) Пулькин разыскивал и фиксировал устные рассказы заонежских, поморских этносов, многие из которых впоследствии вошли в академические антологии «Предания Русского Севера» (1991) и «Русские предания: Беломорско-Обонежский регион» (1978). Среди наиболее известных книг Виктора Пулькина – сборники «Подаренье» (1984), «Кижские рассказы» (1973), «Вепсские напевы» (1973), сказовый цикл «Северная Фиваида» (1993-2008) – авторское переложение патериковых

легенд северного края, сборник сказов о карельскихзодчих и ремесленниках «Чаша мастера» (1990). Персонажи пулькинских рассказов, будь то искусные кудесники, мастера, северные святые старцы, сказители Матвей Коргуев или Филип Господарев, наделены живой индивидуальностью, будучи сохранителями подлинно народного слова. Любовь к этому слову, звучному и кроткому, могучему и сокровенному, звучащему и памятному, составляет авторскую интенцию пулькинского текста.

Арсений Лисков

Виктор Пулькин (1941-2008)

Карельский писатель Виктор Пулькин известен прежде всего как прозаик, этнограф, собиратель и знаток фольклорного наследия народов Русского Севера. Дарование Виктора Пулькина отличается впечатляющей многообразностью: известны работы Пулькина-иллюстратора, графика, знатока культуры деревянного зодчества, оратора и декламатора фольклорных произведений.

Творчество Пулькина-писателя теснейшим образом сопряжено с традицией северного сказа. Среди его книг значительное место занимают сочинения, сложенных в поэтике традиционных фольклорных жанров: легенды, сказания, предания.

Авторский стиль Виктора Пулькина замечателен удивительной созвучностью слова изустного и литературного: воссоздавая фольклорную фразеологию, специфические сказовые и песенные интонации, сохраняя особенности аутентично народной речи, Пулькин достигает эффекта звучащего, живого повествования, демонстрируя выдающуюся осведомлённость в словесной культуре народов Русского Севера и незаурядное мастерство рассказчика.

Известны заслуги Пулькина-исследователя. В многочисленных экспедициях, вместе с профессором Н. А. Криничной (1938 – 2019) Пулькин разыскивал и фиксировал устные рассказы заонежских, поморских этносов, многие из которых впоследствии вошли в академические антологии «Предания Русского Севера» (1991) и «Русские предания: Беломорско-Обонежский регион» (1978).

Среди наиболее известных книг Виктора Пулькина – сборники «Подаренье» (1984), «Кижские рассказы» (1973), «Вепсские напевы» (1973), сказовый цикл «Северная Фиваида» (1993-2008), авторское переложение патериковых легенд северного края, сборник сказов о карельских зодчих и ремесленниках «Чаша мастера» (1990).

Персонажи пулькинских рассказов, будь то искусные кудесники, мастера, северные святые старцы, сказители Матвей Коргуев или Филип Господарев, наделены живой индивидуальностью, будучи сохранителями подлинно народного слова. Любовь к этому слову, звучному и кроткому, могучему и сокровенному, звучащему и памятному, составляет авторскую интенцию пулькинского текста.

Арсений Лисков

Творчество Пулькина-писателя теснейшим образом сопряжено с традицией северного сказа. Среди его книг значительное место занимают сочинения, сложенных в поэтике традиционных фольклорных жанров: легенды, сказания, предания.

Авторский стиль Виктора Пулькина замечателен удивительной созвучностью слова изустного и литературного: воссоздавая фольклорную фразеологию, специфические сказовые и песенные интонации, сохраняя особенности аутентично народной речи, Пулькин достигает эффекта звучащего, живого повествования, демонстрируя выдающуюся осведомлённость в словесной культуре народов Русского Севера и незаурядное мастерство рассказчика.

Известны заслуги Пулькина-исследователя. В многочисленных экспедициях, вместе с профессором Н. А. Криничной (1938 – 2019) Пулькин разыскивал и фиксировал устные рассказы заонежских, поморских этносов, многие из которых впоследствии вошли в академические антологии «Предания Русского Севера» (1991) и «Русские предания: Беломорско-Обонежский регион» (1978).

Среди наиболее известных книг Виктора Пулькина – сборники «Подаренье» (1984), «Кижские рассказы» (1973), «Вепсские напевы» (1973), сказовый цикл «Северная Фиваида» (1993-2008), авторское переложение патериковых легенд северного края, сборник сказов о карельских зодчих и ремесленниках «Чаша мастера» (1990).

Персонажи пулькинских рассказов, будь то искусные кудесники, мастера, северные святые старцы, сказители Матвей Коргуев или Филип Господарев, наделены живой индивидуальностью, будучи сохранителями подлинно народного слова. Любовь к этому слову, звучному и кроткому, могучему и сокровенному, звучащему и памятному, составляет авторскую интенцию пулькинского текста.

Арсений Лисков

Чтобы добраться до церкви и бурных порогов, нужно было либо обогнуть село по проселочной дороге, либо пройти по отмели вдоль берега. Последний путь показался нам более интересным. В резиновых сапогах и со всей техникой мы направились напрямик. Открывшееся после отлива глиняное дно пестрело занесенными из моря красноватыми водорослями, а раковины моллюсков скромно прятались в их нитях. Мелкая травка и камни создавали композиционно-правильные динамические очертания берега, оголенного отливом и готового позировать. Под сапогами пробивалась не то необычно ровные травинки, не то луковое перо. И действительно, на вкус – что-то среднее. Позже я узнала, что это дикий лук.

Чтобы добраться до церкви и бурных порогов, нужно было либо обогнуть село по проселочной дороге, либо пройти по отмели вдоль берега. Последний путь показался нам более интересным. В резиновых сапогах и со всей техникой мы направились напрямик. Открывшееся после отлива глиняное дно пестрело занесенными из моря красноватыми водорослями, а раковины моллюсков скромно прятались в их нитях. Мелкая травка и камни создавали композиционно-правильные динамические очертания берега, оголенного отливом и готового позировать. Под сапогами пробивалась не то необычно ровные травинки, не то луковое перо. И действительно, на вкус – что-то среднее. Позже я узнала, что это дикий лук.

На полпути к церковному холму нам встретился чей-то сапог, торчащий из прибрежной грязи. Он оказался своего рода знаменьем. Спустя десяток метров моя нога по бедро оказалась в иле, глине и грязи. Мель вцепилась своими склизкими руками не хуже цепкой пасти болота. Вытягивать за руки оказалось бесполезно – образовавшийся вакуум больно сдавливал ногу в и без того узком голенище сапога. Выбраться получилось только самостоятельно, раскопав яму руками, тем самым ослабив давление на конечность и медленно вытягивая себя плашмя, пачкая рукава толстовки.

На полпути к церковному холму нам встретился чей-то сапог, торчащий из прибрежной грязи. Он оказался своего рода знаменьем. Спустя десяток метров моя нога по бедро оказалась в иле, глине и грязи. Мель вцепилась своими склизкими руками не хуже цепкой пасти болота. Вытягивать за руки оказалось бесполезно – образовавшийся вакуум больно сдавливал ногу в и без того узком голенище сапога. Выбраться получилось только самостоятельно, раскопав яму руками, тем самым ослабив давление на конечность и медленно вытягивая себя плашмя, пачкая рукава толстовки.

Купальник к порогам я не взяла. Но теперь без купания было не обойтись – предстояло отмыться от грязи и отдохнуть. В тех же ботинках и толстовке вошла в кипящую воду. Теплый поток не сбивал с ног, но его сильное упругое течение с шумом неслось к морю. Свободная вода ручьями огибала, окружала камни, словно бесплотные божества, держащиеся за руки, огибают в хороводе костры.

Купальник к порогам я не взяла. Но теперь без купания было не обойтись – предстояло отмыться от грязи и отдохнуть. В тех же ботинках и толстовке вошла в кипящую воду. Теплый поток не сбивал с ног, но его сильное упругое течение с шумом неслось к морю. Свободная вода ручьями огибала, окружала камни, словно бесплотные божества, держащиеся за руки, огибают в хороводе костры.

Плеск заглушал тихие голоса, заглушал мысли. Я опустилась между двух камней, погрузилась в воду по ключицы и закрыла глаза. Спокойствие неподвижности смешивалось с рвением реки, наполняя грудь теплом, а настойчивое солнечные лучи окрашивали опущенные веки красным.

Плеск заглушал тихие голоса, заглушал мысли. Я опустилась между двух камней, погрузилась в воду по ключицы и закрыла глаза. Спокойствие неподвижности смешивалось с рвением реки, наполняя грудь теплом, а настойчивое солнечные лучи окрашивали опущенные веки красным.

Повторять болотную дорогу не стали и, освободившись от сапог, я молча прошла пару километров босиком по грязи, камням, сену и траве. Кажется, вода унесла мой панический страх змей, скопище которых мерещилось мне под каздым кусом.

Повторять болотную дорогу не стали и, освободившись от сапог, я молча прошла пару километров босиком по грязи, камням, сену и траве. Кажется, вода унесла мой панический страх змей, скопище которых мерещилось мне под каздым кусом.

— Типичная погода для Белого моря. Июль таким и должен быть: чуть-чуть дождика, всё белёсое.

— Это то, что Рерих запечатлел.

— И то, над чем вздыхает Новиков…

— Это то, что Рерих запечатлел.

— И то, над чем вздыхает Новиков…

— Типичная погода для Белого моря. Июль таким и должен быть: чуть-чуть дождика, всё белёсое.

— Это то, что Рерих запечатлел.

— И то, над чем вздыхает Новиков…

— Это то, что Рерих запечатлел.

— И то, над чем вздыхает Новиков…

Дмитрий Новиков

Хемингуэй однажды охарактеризовал свое творчество как «простую и честную прозу о человеке». То же можно сказать о карельском писателе Дмитрии Новикове (1966). Он – продолжатель этой великой модернистской традиции «потерянного поколения». Сформулированная им концепция «новой северной прозы» – это то же гуманистическое «возвращение к человеку», которое мы наблюдали у Ремарка, Вулфа, а позже в прозе Леонида Леонова и «советских деревенщиков».

Возвращение к человеку как универсальной антропологической категории. С его болью, гневом, счастьем, верой и безверием, трагической любовью, и жизнью, несмотря ни на что. На Севере, куда путешествуют герои Новикова, отходит все наносное, обнажается сущностное, сердце, и душа мира. В современной отечественной литературе феномен Новикова, таким образом, это удивительное, но вместе с тем закономерное «преодоление» застоявшегося постмодернистского декаданса: «помор», в его романе, это не столько этническая категория малой народности, сколько долгожданный стоический образ, житейский Герой, преодолевающий невзгоды и страсти, забытый в 80е – 00е гг. вместе с пафосом советской литературы.

«Настали плохие времена – одна тогда задача, стоять да терпеть. Гнуться, да не ломаться. Всё равно пройдёт морок и солнце выглянет. Все равно утро будет» («Голомяное пламя»).

Данил Спеллер

Возвращение к человеку как универсальной антропологической категории. С его болью, гневом, счастьем, верой и безверием, трагической любовью, и жизнью, несмотря ни на что. На Севере, куда путешествуют герои Новикова, отходит все наносное, обнажается сущностное, сердце, и душа мира. В современной отечественной литературе феномен Новикова, таким образом, это удивительное, но вместе с тем закономерное «преодоление» застоявшегося постмодернистского декаданса: «помор», в его романе, это не столько этническая категория малой народности, сколько долгожданный стоический образ, житейский Герой, преодолевающий невзгоды и страсти, забытый в 80е – 00е гг. вместе с пафосом советской литературы.

«Настали плохие времена – одна тогда задача, стоять да терпеть. Гнуться, да не ломаться. Всё равно пройдёт морок и солнце выглянет. Все равно утро будет» («Голомяное пламя»).

Данил Спеллер

Дмитрий Новиков

Хемингуэй однажды охарактеризовал свое творчество как «простую и честную прозу о человеке». То же можно сказать о карельском писателе Дмитрии Новикове (1966). Он – продолжатель этой великой модернистской традиции «потерянного поколения». Сформулированная им концепция «новой северной прозы» – это то же гуманистическое «возвращение к человеку», которое мы наблюдали у Ремарка, Вулфа, а позже в прозе Леонида Леонова и «советских деревенщиков». Возвращение к человеку как универсальной

антропологической категории.С его болью, гневом, счастьем, верой и безверием, трагической любовью, и жизнью, несмотря ни на что. На Севере, куда путешествуют герои Новикова, отходит все наносное, обнажается сущностное, сердце, и душа мира. В современной отечественной литературе феномен Новикова, таким образом, это удивительное, но вместе с тем закономерное «преодоление» застоявшегося постмодернистского декаданса: «помор», в его романе, это не столько этническая категория малой народности, сколько долгожданный стоический

образ, житейский Герой, преодолевающий невзгоды и страсти, забытый в 80е – 00е гг. вместе с пафосом советской литературы.

«Настали плохие времена – одна тогда задача, стоять да терпеть. Гнуться, да не ломаться. Всё равно пройдёт морок и солнце выглянет. Все равно утро будет» («Голомяное пламя»).

«Настали плохие времена – одна тогда задача, стоять да терпеть. Гнуться, да не ломаться. Всё равно пройдёт морок и солнце выглянет. Все равно утро будет» («Голомяное пламя»).

Данил Спеллер

Огромные поля иван-чая розовели, готовясь разлиться по всему селу ярко-розовой волной. Знаменитые белые ночи Севера здесь тоже были скорее розовыми. От перламутрового туманного белого к трем часам ночи небо становилось зефирно-розовым. Вместе с ним и спокойная величественная река окрашивалась в наивный цвет и заволакивалась облаками испарений. Плеск порогов в ночи слышался ещё отчетливей. Он заменял музыку, разговоры, сюжеты и заставлял внимать торжественной северной красоте одиночества.

Огромные поля иван-чая розовели, готовясь разлиться по всему селу ярко-розовой волной. Знаменитые белые ночи Севера здесь тоже были скорее розовыми. От перламутрового туманного белого к трем часам ночи небо становилось зефирно-розовым. Вместе с ним и спокойная величественная река окрашивалась в наивный цвет и заволакивалась облаками испарений. Плеск порогов в ночи слышался ещё отчетливей. Он заменял музыку, разговоры, сюжеты и заставлял внимать торжественной северной красоте одиночества.